|

安 全 方 針

<基 本 理 念>

「安全は、すべてに優先する」を安全行動の基本理念とする。

人間尊重の精神を基盤として、災害防止活動を一丸となって

遂行し安全な職場と快適な作業環境を創出する。

<安全衛生基本方針>

1.行動指針の遵守

1.真実のみの報告連絡相談 2.悔いの残らない言動力

3.行動する前に予知予測 を徹底する。

2.「安全十二原則」を基本とした法令の遵守と災害防止対

策を指導する。

1.高所、開口部からの墜落防止対策

2.クレーン、重機転倒防止対策

3.足場の倒壊防止対策

4.重機、車両と人の接触防止対策

5.地山崩壊、出水、火災防止対策

6.ガス、酸欠防止対策

7.第三者、埋設物防止対策

8.感電、健康障害対策

9.飛来落下防止対策

10.整理整頓の徹底

11.電動工具取扱いの徹底

12.有資格者、保護具着用徹底

熱中症対策

熱中症とは、暑さや熱による健康障害の総称です。

熱射病、熱痙攣(けいれん)、熱虚脱、熱疲はいの4つに分

類されています。

熱射病(ねっしゃびょう)

原因 日照暴露(炎天下作業)で体温調節機能が失われる

ことにより生じます

症状 めまい、頭痛、耳なりなどが見られ、嘔吐や下痢を伴

う場合もあります。

意識障害の危険があります。

体温が40℃以上まで上昇し、発汗は見られず、皮膚

は乾燥している。

致命率が高く、緊急の治療を要します。

熱痙攣(ねつけいれん)

原因 大量の発汗後に水分だけを補給して、塩分やミネラル

が不足した場合に発生します。

症状 手足や腹部の筋肉に痛みを伴い、発作的にけいれん

を起こします。

体温は正常であることが多く、発汗が見られます。

熱虚脱(ねつきょだつ)

原因 高温暴露が継続し、心拍増加が一定限度を超えた場

合に発生します。

症状 全身のだるさ、脱力感、めまいのほか意識の薄れや

倒れることもあります。

熱疲はい(ねつひはい)

原因 大量の発汗で、血液が濃縮することによる心臓の負

担増加や血液分布の異常により発生します。

症状 口の渇き、尿量の減少、めまい、手足のしびれ、歩行

困難や失神することもあります

熱中症が発症しやすい環境

・ 前日より急に温度があがった日

・ 温度が低くても多湿であれば起こりやすい

・ 室内作業をしている人が、急に外に出て作業した場合

・ 作業初日から3日間が発症しやすい

・ 時間帯は、10時前後と13時〜15時の休憩前後が多い

熱中症が発症しやすい要因

・ 65歳以上の高齢者

・ 肥満者

・ 脱水傾向にある人(下痢等)

・ 発熱のある人

・ 睡眠不足

熱中症の予防と対策

・ 水分を補給してから作業に入りましょう。

・ 発汗によって失った水分と塩分を補給しましょう。

(ジャグジーにスポーツドリンクや氷水と梅干し他)

(麦茶に少量の塩を入れると飲みやすいです)

・ 冷凍・冷やしタオルは効果的です。

・ 氷製器や蓄冷剤を利用しましょう。

・ 熱中症対策グッズを使用しましょう。

・ 睡眠を十分に取りましょう。

・ 暴飲暴食を避けましょう。

・ 十分に涼しい場所で休憩を取りながら作業しましょう。

(猛暑時は1時間毎に)

・ 屋外作業は扇風機等での風を作業場所へ向けましょう。

・ 室内作業は、通風を良くし扇風機やスポット冷房しましょう

・ 作業服は通気性の良いものを着用しましょう。

・ 一人作業は発見が遅れるので、複数で作業する。→夏場

作業では鉄則です!

・ 体調の優れない者が、自己申告しやすい環境作りが必要

です。

・ 熱中症は我慢しない・させないように全員で話し合いまし

ょう。

・ 熱中症は、涼しい場所で休ませても現状維持で改善しま

せん。→病院へ直行

・ 殆どの熱中症は、点滴1本で治ります。

・ 関係者と連絡を取り、直ちに病院に行くのが最善策です。

応急措置

1 薄い塩水またはスポーツドリンクなどを飲ませましょう。

(冷たいものを大量に飲ませると胃痙攣の可能性あり)

2 口に水を含んで全身に吹きかけて、気化熱によって冷や

しましょう。

3 冷たいタオルやペットボトルを股などの動脈が集中する

部分にあてて冷やす。

4 涼しい場所で休ませる。木陰やクーラーの効いたところで

衣服を緩め、うちわなどで体を冷やしましょう。

5 速やかに病院に連れて行きましょう。

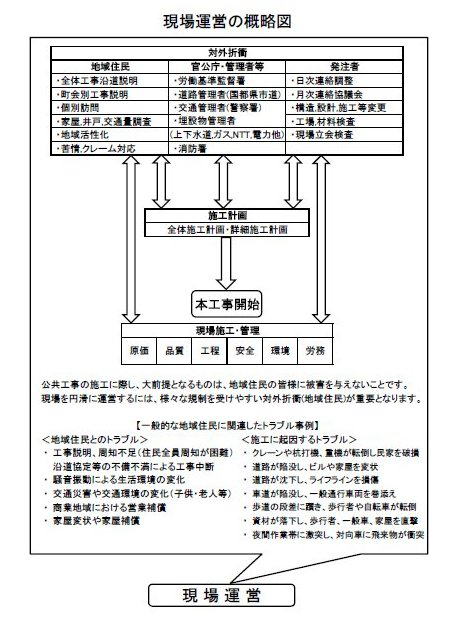

現場運営(工事着手まで)の概略

2:6:2論について

人間が集団を構成すると、優秀な人が2割、普通の人が6割

悪い人が2割の構成になりやすい傾向があります。

集団で何かの活動をすると、2割の人がリーダーシップを発

揮し、6割の人は牽引されながら働き、残り2割の人がやら

ない傾向にあります。

また2割のやらない人を除いた良い・普通のメンバーだけで

同様の活動をすると、新たに2割の人が新たにやらなくなり

ます。

人は、環境(組織や集団)の変化によって、様々な役割を演

じることができることになります。

企業においても悪いと称される2割の存在を肯定し、そのメ

ンバーの役割を明確にすれば良いのではないでしょうか。

例えば・仕事以外でやる気のある人

(宴会部長・鍋奉行・カラオケ好き・趣味がある)

・人の嫌がることができる人

(トイレ掃除・パシリ・自分を理解したいじめられ役)

・単調で退屈な仕事をこなす人

・和ます真面目な人

言い換えれば、悪いと称される2割の人は、企業が疲弊しない

させない為にも潤滑油として貴重な存在なのかもしれません。

価値観や考え捉え方に差異があり、感情が介在する人が人

を優劣評価をするのですから真実と違っていても不思議では

ありません。

それらを理解したうえで、現状の2:6:2と想定される割合を

3:5:2に引き上げて行ければ企業は間違いなく繁栄します。

現在の経済危機だからこそ、1〜2年後を見据えた人材育成

は、他企業との差別化を図る絶好のチャンスです。

|